„Gender Trouble“ ist der Originaltitel des Buches über Das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler. Wir wollen an einem Beispiel zeigen, welche Früchte diese konstruktivistische Philosophie in den letzten 30 Jahren so getragen hat.

Die Veröffentlichung der „S2k-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter: Diagnostik und Behandlung“ war für den 31.12.2023 geplant (hier). „S2k“ bedeutet „konsensbasiert“; die höhere Stufe in der Wissenschaftshierarchie wäre „evidenzbasiert“. Mit Schreiben vom 20. März 2024 teilte der Vorsitzende der Leitlinienkommission der Fachöffentlichkeit mit, der Entwurf (Volltext hier) könne bis zum 19. April kommentiert werden. Wie ernst das gemeint war, ist schwer zu sagen, denn „eine Änderung von Formulierungen der einzelnen Empfehlungen“ war „nicht mehr vorgesehen“, so das Anschreiben. Eine „Aufbereitung und spätere Darstellung der Inhalte eingegangener Kommentare“ ist aber angekündigt, wenn auch bisher kein Datum für die endgültige Publikation bekannt ist.

Inzwischen haben sich einige unvorhergesehene Dinge ereignet. Der Cass-Review ist erschienen, der die Evidenz zum Vorgehen der Gendermedizin gesichtet hat. Er wirft zahlreiche Fragen grundsätzlicher Natur auf. Eine 15-köpfige Gruppe von Experten kritisiert den Leitlinienentwurf heftig (hier). Der Deutsche Ärztetag verlangt einen zurückhaltenderen Einsatz von Pubertätsblockern und geschlechtsumwandelnden Therapien (hier). Insgesamt wird man wohl sagen dürfen: eine unübersichtliche Lage.

Wir haben uns entschlossen, die Verwirrung wenn möglich noch zu vergrößern und einige Einwände gegen diesen Entwurf zu formulieren, solange er noch dümpelt, und wir greifen dafür einige der zentralen Punkte aus dem 320 Seiten langen Text heraus. In der Einleitung heißt es:

Die Geschlechtsinkongruenz (GI) gilt als per se nicht krankheitswertig (S. 3)

Diese „Entpathologisierung“ führt zu paradoxen Ergebnissen. Entweder ist die Geschlechtsinkongruenz ein Risikofaktor für eine Störung oder sie hat keinen Krankheitswert – dann kann sie aber auch keine von der Allgemeinheit zu tragenden medizinischen Maßnahmen begründen. Der Vergleich mit der Homosexualität greift nicht, denn letztere begründet als solche keine medizinische Intervention, im Gegensatz zur persistierenden Geschlechtsinkongruenz. Für Homosexualität gibt es folgerichtig keine Leitlinie. Formal bestünde dann sogar eher eine Analogie zur Unzufriedenheit mit der eigenen Nasenform, die ebenfalls im Regelfall nicht auf Kassenkosten plastisch korrigiert werden kann. Der Pelz soll gewaschen werden, aber das Fell soll dabei trocken bleiben.

Zusammen mit einigen anderen Eigentümlichkeiten, zu denen wir gleich kommen, ist das ein Indiz für eine ideologische Grundierung der Leitlinie. In wünschenswerter Klarheit wird der Gedanke von Annette Güldenring formuliert: es handele sich bei der Geschlechtsidentität bzw. ihrer Inkongruenz um „eine ingeniöse Gewissheit“ [1], woraus sich gewisse ethische Folgerungen ergeben würden. Was führt sie zu dieser Auffassung? Ihre Erfahrung, meint sie. Doch das ist noch keine Wissenschaft: andere könnten andere Erfahrungen haben. „Ich spreche nur die Wahrheit“, wird sie sagen, aber das behauptet alle Welt.

Bei epidemiologischen Daten zur TGD-Population wird empfohlen, die Begriffe „Inzidenz“ und „Prävalenz“ zu vermeiden, da sie sich auf Krankheiten [6] beziehen. Dadurch soll eine Pathologisierung gender-nonkonformer Personen vermieden werden (Adams et al., 2017; Bouman et al., 2017). Stattdessen wird in den Standards of Care empfohlen, die Begriffe „Anzahl“ und „Anteil“ zu verwenden (S. 5f.)

Die Termini „Inzidenz“ und „Prävalenz“ haben eine Definition. Die vorgeschlagenen Alternativen sind alltagssprachlich, weisen also keine scharf umrissene Bedeutung auf und können deshalb kein Ersatz sein. Prävalenz ist gleich Inzidenz mal Dauer, aber Anzahl ist nicht gleich Anteil mal Dauer. Es stellt sich heraus, dass der Verzicht auf den Krankheitsbegriff auch den Verzicht auf Präzision mit sich bringt – in diesem Fall ein offenbar erwünschtes Ergebnis. Schon der Begriff der „Inzidenz“, die Zahl der jährlich neu auftretenden Fälle, bedeutet einen Verrat an der metaphysischen Unwandelbarkeit der Geschlechtsunzufriedenheit. Wenn man nicht von Inzidenz spricht, dann kann man sich leichter damit abfinden, dass alle Untersuchungen eine Zunahme der Diagnosehäufigkeit zeigen … aber darf man eigentlich von Diagnose sprechen, wertes Leitlinienkollektiv?

Die in der jüngeren Literatur berichteten zunehmend höheren Fallzahlen bestätigen die Vermutung, dass die Anteile gender-nonkonformer und trans Personen in der Bevölkerung in früheren Studien unterschätzt wurden (Olyslager & Conway, 2008). (S. 9)

Zunehmende Fallzahlen allein können nicht eine frühere Unterdiagnostik bestätigen; wie sollte das gehen? Das ist nur eine von drei prinzipiell infrage kommenden Erklärungen: daneben wären auch eine heutige Überdiagnostik oder eine tatsächliche Zunahme in Betracht zu ziehen. Diese beiden Möglichkeiten werden nicht beleuchtet, obwohl sie auf der Hand liegen. Bachmann et al. (hier) dagegen sprechen das furchtbare Wort beiläufig aus: sie meinen, der Anstieg lasse (neben vielen anderen möglichen Ursachen) auch an „… soziale Ansteckung, Überdiagnostik“ denken.

Das „Zuweisungsgeschlecht“ oder auch das bei der Geburt „zugewiesene Geschlecht“ (engl. „sex assigned at birth“) bezieht sich entsprechend der Begrifflichkeit der ICD-11 auf den Status einer Person als männlich, weiblich oder intersexuell, basierend auf körperlichen Merkmalen – in der Regel aufgrund des Aussehens der äußeren Genitalien – zum Zeitpunkt nach der Geburt. (S. 20)

Wir finden es bedauerlich, Trivialitäten wiederholen zu müssen: Bei Geburt wird die Geschlechtszugehörigkeit nicht zugewiesen, sondern festgestellt. Der Begriff der „Zuweisung“ impliziert eine gewisse Wahlfreiheit, die auch unangemessen oder leichtfertig ausgeübt werden könnte. Eine solche Wahlfreiheit existiert jedoch nicht. In der Leitlinie fehlt eine Definition des biologischen Geschlechts, welches zu ignorieren absurd wäre. Der Umstand, dass diese Sprachregelung sich dennoch durchgesetzt hat, spricht nicht dafür, dass es sich bei dem gesamten Themenkomplex um ein ideologiefreies Terrain handelt.

Wie anhaltend ist die Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht

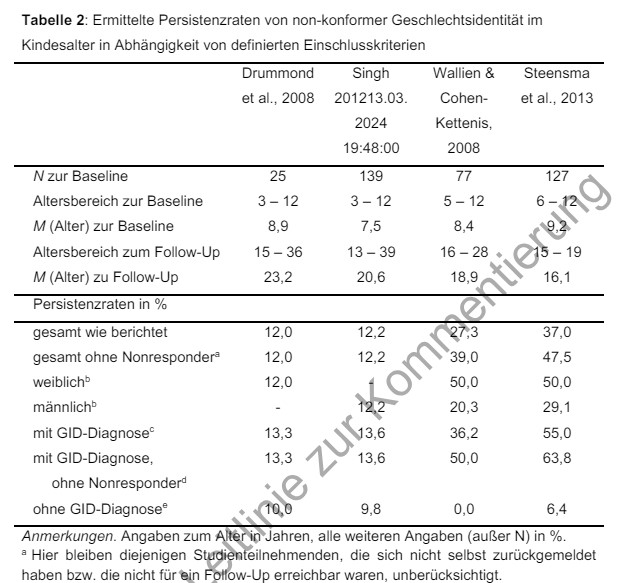

Kommen wir zu einem Kernpunkt, der Frage nach der zeitlichen Stabilität des individuellen Wunsches nach Geschlechtsumwandlung. Tab. 2 (S. 36) fasst die wenigen Kohortenuntersuchungen, die sich mit dieser Frage befassen, zusammen:

Wie leicht zu sehen ist, liegt der Anteil der Kinder, bei denen der Wunsch nach Geschlechtsumwandlung über die Beobachtungszeit anhält, insgesamt zwischen 12% und 37%. Der Leitlinienentwurf dagegen behauptet allen Ernstes:

Die in Tabelle 2 dargestellten Ergebnisse zeigen erwartungsgemäß, dass die jeweils ermittelten Persistenzraten […] erheblich variieren. Dies schränkt die Verallgemeinerbarkeit […] stark ein.

Das ist nicht der Fall. Wenn die Autoren davon sprechen, dass die „Persistenzraten für eine Geschlechtsdysphorie im Jugendalter zwischen 13% und 63%“ (S. 38) liegen würden, ist man verpflichtet, sich die letztere Zahl etwas genauer anzusehen. Es handelt sich hierbei um den Anteil unter Ausschluss der „Non-Responder“ (in einer einzelnen Untersuchung), d.h. derjenigen, die für die Nachuntersuchung nicht erreichbar gewesen sind. Auf ähnliche Weise wurde früher die Wunderkraft von Marienstatuen bei Kinderwunsch bewiesen. Gezählt wurden nur die eingetretenen Schwangerschaften, nicht die erflehten. Hat sich was mit „ingeniöser Gewissheit“.

Wenn tatsächlich die Persistenzraten in allen Untersuchungen deutlich unter 50% liegen, dann sind sehr wohl Schlüsse nicht nur nicht unmöglich, sondern geboten. Oder anders: die Gendermediziner sind in der Lage, aus einer reversiblen Dysphorie einen iatrogenen (d. h. vom Arzt verursachten) irreversiblen Körperschaden zu machen, und es gibt keinen Prognoseindikator, der sie davon abhalten kann („keine Mindestdauer und keine klaren Kriterien für eine Prognose der Persistenz für die Zukunft“, S. 137).

Verbrannte Erde

Frühere Forschungsergebnisse, z. B. über das Verhältnis von Homosexualität zu Wünschen nach Geschlechtsumwandlung, werden erledigt, indem auf den Einfluss des historischen Kontexts verwiesen wird (S. 31). Davon ist natürlich keine Forschung ausgenommen, auch die heutige nicht. Ähnlich heißt es bei der Erwähnung der Komorbiditäten (der begleitenden psychischen Störungen), sie dürften nicht als „Ko-Ätiologie“ (d. h. als mit der Geschlechtsdysphorie gemeinsam entstanden) gesehen werden, denn dann würde es sich um „primär theoriegeleitete Vorannahmen“ handeln (S. 61). Selbst bei allergrößter Gelassenheit wird man eingestehen müssen, dass auch die gegenteilige Ansicht eine primär theoriegeleitete Vorannahme ist. Jeder Leser darf sich selbst fragen, wie weit ihn diese Pauschalkritik trägt. Wir deuten eine Richtung an: gemeint ist vermutlich, dass die früheren Forscher die Erkenntnisse über Nichtbinarität usw. noch nicht verinnerlicht hatten. Auch hier hatte Güldenring Pionierarbeit geleistet. Die vorherigen Generationen von Fachvertretern waren „die Symptomträger einer tief sitzenden Angst vor dem Phänomen Transidentität/Transsexualität“, was sie „apodiktisch und diskrimierend gegenüber Trans*menschen handeln“ ließ. Sie hatten „verbrannte Erde“ hinterlassen [1].

Der opake Kern der Leitlinie, die „affirmative Grundhaltung“, kann hier nur gestreift werden, aber sie muss uns ein ausführliches Zitat wert sein.

Psycholog_innen verstehen die Geschlechtszugehörigkeit als nicht-binäres Konstrukt (S. 96).

„Es gilt, die trügerische Vorstellung von der Möglichkeit einer eindeutigen geschlechtlichen Zuordnung aufzugeben, die dem System einer hetero- und cis-normativen Zweigeschlechtlichkeit verpflichtet ist. Diese Vorstellung bildet die Lebenswirklichkeit der uns begegnenden Menschen und auch die Lebenswirklichkeit der Behandler_innen nicht ab“ (Dietrich, 2021, S. 64). Und weiter: „Nur wenn wir das Konzept eines ergebnisoffenen Vorgehens ernst nehmen und das Wandelbare der menschlichen Identität und auch des Geschlechtsidentitätserlebens als Therapeutinnen anerkennen, können wir schon zu Beginn der Begleitung verbal wie nonverbal signalisieren, dass all das, was die hilfesuchende Person empfindet, seinen Platz in der Therapie haben soll.“ (Dietrich, 2021, S. 65). (S. 97)

Ethischer Anspruch und logische Konsistenz stehen hier in einem unauflöslichen Spannungsverhältnis. Wenn wir „das Wandelbare der menschlichen Identität“ anerkennen, dann müssen wir selbstverständlich auch die Wandelbarkeit eines Wunsches nach Zugehörigkeit zum jeweils anderen Geschlecht – oder zu gar keinem – annehmen. Die normative Kraft des Faktischen, der biologischen Realität wird mit dieser Sprachregelung schlicht negiert. Nonbinarität findet im täglichen Leben nicht statt, oder wenn dann extrem selten. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts 2017 hatten insgesamt „20 Personen beantragt, ihren Geschlechtseintrag auf „divers“ ändern zu lassen (Stand Mitte April [2019])“ (DIE ZEIT, 9. Mai 2019, S. 39). Die Auffassung von der Geschlechtszugehörigkeit als „nicht-binär“ und „Konstrukt“ geht auf die einflussreiche aber wissenschaftsfeindliche und gesellschaftspolitisch reaktionäre [2] Essayistik von Judith Butler zurück und sollte in einer medizinischen Leitlinie keinen Platz haben.

Diese bedingungslos akzeptierende Grundhaltung steht nicht im Widerspruch zur für professionell Helfende gleichsam bedeutsame Kenntnis einer großen Variationsbreite von Entwicklungsverläufen (S. 97)

Doch, sie steht in einem eklatanten Widerspruch zum variablen Outcome, wenn der/die noch selbstunsichere Jugendliche in der Praxis nicht ergebnisoffen, sondern auf die Transition als alleiniges Ziel hin beraten wird und der Therapeut/Berater, gestärkt von einem Katechismus, gefestigter in dieser Zielvorstellung als der Patient/Ratsuchende ist. Ist es denkbar oder möglich, dass ein Kind, dem der Sportunterricht lästig ist, unter Hinweis auf seine Besonderheit die Umkleidekabine meidet? Es scheint sich bei der bedingungslosen Affirmation um eine programmatische aber unrealistische Formel zu handeln, die eher einer Parteinahme in einem imaginierten Kampf als einer therapeutischen, professionellen Distanz entspricht. Was kann hier helfen? Beschwörung:

In den Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People (APA, 2015) sind hierzu folgende fachlichen Statements relevant: […] Psycholog_innen verstehen […] Psycholog_innen versuchen […] Psycholog_innen sind der Auffassung, […] Psycholog_innen sind der Ansicht […] (S. 98, 99)

Nach Stil und Inhalt handelt es sich hier um einen Moralkodex, ein Glaubensbekenntnis, aber nicht um eine wissenschaftliche Guideline. Ein Credo ist eine formelhafte Bekräftigung von Inhalten; es dient der Abwehr von Bedenken.

Roma locuta, causa finita est

Worauf stützen sich die Leitlinienautoren?

In Deutschland sind Therapieversuche bei Minderjährigen mit einer solchen „reparativen“ Intention (sog. Konversionsbehandlungen zur Veränderung der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität) seit 2020 zudem strafbar (Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen, BGBl. I, S. 1285). Daher bedarf es hierzu keiner eigens konsensbasierten Empfehlung in dieser Leitlinie. (S. 98)

Roma locuta, causa finita est (Rom hat entschieden, die Sache ist erledigt). Diese Überlegung ist insofern folgerichtig, als sie auf den postulierten Nicht-Störungscharakter der Geschlechtsinkongruenz abhebt. Ihre externe Begründung ist jedoch fehlerhaft, soweit sie die Anziehung einer empirischen Grundlage durch die Berufung auf das Gesetz ersetzt. Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass die Gesetzeslage inkonsistent ist (vgl. die Binnenanerkennung der besonderen Therapierichtungen oder die Verordnungsfähigkeit von Cannabis). Auch medizin-ethische Grundpositionen halten gelegentlich einer näheren Inspektion nicht stand. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass eine nach den Regeln der ärztlichen Kunst erstellte Leitlinie wissenschaftlich scheitert [3].

Die in der medizinischen Fachwelt geführten Kontroversen um somatomedizinische Interventionen bei Jugendlichen mit diagnostizierter Geschlechtsinkongruenz (GI) bzw. Geschlechtsdysphorie (GD) werden häufig vordergründig über Argumente zur unsicheren Evidenz für diese Altersgruppe ausgetragen, berühren dabei aber im Kern ethische und rechtliche Fragen (S. 238)

Auf diese Weise werden Fragen nach Evidenz unter Verweis auf ethische Fragen delegitimiert. Tatsächlich aber ist eine Ethik inakzeptabel, die ihre Postulate im Widerspruch zur Evidenz, zur systematisch geprüften Faktenlage, entwickelt.

Im Text der Leitlinie kommt der Wortstamm „ethi*“ insgesamt 140 mal vor; der Wortstamm „empir*“ 31 mal. Die Mehrzahl der Treffer bei letzterem steht in einem negativem Zusammenhang („kein empirischer Beleg“, „durch empirische Evidenz bisher nicht zu untermauern“ o. ä.). Ethik ersetzt die Empirie.

Insgesamt bleibt das Desiderat einer ideologiefreien Perspektive, die allein sachgerechtes Handeln ermöglicht. Die biologischen Tatsachen werden sich nicht nach den ethischen Regeln richten und sich nicht funktionell oder auch nur ästhetisch mit medizinischen Mitteln vollständig revidieren lassen. Es wird auch in Zukunft nicht möglich sein, mit einer Transidentität konfliktfrei und unauffällig zu leben. In manchen öffentlichkeitswirksamen Fällen scheint es sogar zweifelhaft, ob das überhaupt angestrebt wird. Die Transformation der Gesellschaft nach den Vorstellungen von Gender Studies und Critical Studies ist eine Illusion, weil die theoretischen und faktischen Grundlagen dieser Ideologien defizitär sind.

„Man kann nicht beides haben, Erkenntnis und Illusion. Oder besser: Man kann sie nicht widerspruchsfrei beide haben. Vielleicht lernt es die Menschheit noch, systematisch inkonsistent zu sein. Es werden ernsthafte Anstrengungen unternommen, genau dies zu erreichen.“

– Ernest Gellner, Descartes & Co. Von der Vernunft und ihren Feinden, 1995

- ↑: Güldenring, A.-K. (2013). Zur ,,Psychodiagnostik von Geschlechtsidentität“ im Rahmen des Transsexuellengesetzes. Zeitschrift für Sexualforschung, 26(02), 160-174.

doi:10.1055/s-0033-1335618 - ↑: Sanbonmatsu J. (2015). „Postmodernism and the Corruption of the Critical Intelligentsia“, in: Smulewicz-Zucker/Thompson: Radical Intellectuals and the Subversion of Progressive Politics: The Betrayal of Politics, S. 47-54

- ↑: vgl. die AWMF-Leitlinie Hörsturz. Die komplette Diskussion in: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 11, 19. März 2010 S. 195-197

Ein paar Überlegungen:

Es existiert auch eine S3-Leitlinie zur Geschlechtsinkongruenz bei Erwachsenen (https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/138-001 – gerade in Überarbeitung). Der gleiche affirmative Ansatz inklusive der „16 Gebote für den APA-Jungpionier“. Ich habe überdies ein gewaltiges Problem, daß in dieser Leitlinie der gender-affirmative Ansatz als „menschenrechtsbasiert“, „menschenrechtskonform“ und „menschenrechtsorientiert“ gelabelt ist – als ob eine abweichende Meinung zum Thema zur Folge hätte, daß automatisch Menschenrechte mißachtet würden. In Bezug auf das Recht auf körperliche Unversehrheit von Kindern kann sich ein solches Framing für die Autoren zu einem Bumerang entwickeln.

Als Begründung, weshalb die Leitlinie für die Kinder und Jugendlichen nicht wie geplant auf S3-Niveau, sondern auf S2k-Niveau ausgearbeitet werden soll, wird in (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/150071/Neue-S2k-Leitlinie-zu-Geschlechtsinkongruenz-und-dysphorie-im-Kindes-und-Jugendalter-vorgestellt) ausgesagt: „Die Voraussetzungen für eine S3-Leitlinie konnte (sic) aktuell aber nicht erreicht werden. Dafür hätten mehr als 50 Prozent der Empfehlungen evidenzbasiert sein müssen.“

Es stimmt, daß es diesbezüglich eine Empfehlung der AWMF gibt, so zu verfahren.

Die Autoren des Leitlinienentwurfs geben im übrigen an, daß eine systematische Literaturrecherche erfolgt sei in Analogie zur S3-Leitlinie.

Die Autoren können aber nicht beides haben: Entweder wenden sie die strengen Kriterien einer S3-Leitlinie an – dann müssten sie feststellen, daß sie kaum iregendwelche Empfehlungen abgeben können. Oder aber sie machen ganz deutlich klar, daß die Empfehlungen der Leitlinie zwar konsensbasiert sein mögen, aber letztlich vollkommen subjektiv. – Fatal in Verbindung mit der Tatsache, daß die Arbeitsgruppe fast ausschließlich aus Befürwortern des gender-affirmativen Ansatzes bestand.

Die Kritiker des Leitlinienentwurfs weisen in ihrem Statement (https://www.zi-mannheim.de/fileadmin/user_upload/downloads/forschung/KJP_downloads/Gemeinsame_Kommentierung_Leitlinienentwurf_S2k-240521.pdf) darauf hin, daß es bei Identitätsäußerungen häufiger es zu widersprüchlicher und zirkulärer Logik komme (S. 6 ff). Interessanterweise würde ich mich selbst davon (cissexueller Mann) auch nicht ausnehmen: Ich bin ein Mann, weil ich mich männlich fühle. Und die Essenz, an der ich mein Männlichsein festmachen kann, ist in der Tat der biologische Befund mit primären und sekundären Geschlechtsorganen und -merkmalen. Sicherlich nicht kulturell wandelbare Rollen oder irgendwelche Erwartungen meiner Umwelt an mein Verhalten. Vielleicht bin ich auch nur etwas einfach gestrickt, aber alles andere konstruiert die Geschlechtlichkeit anhand von Klischees. Und genau diese Klischees zu durchbrechen, ist (durchaus mit Recht!) Anliegen nicht nur „traditioneller“ Feministinnen, sondern auch derer, die sich gender-affirmativ positionieren. Ich sehe hier eine letztlich nicht auflösbaren Widerspruch in deren Bemühen.

Letzter Punkt: Die Pathologisierung. Am Beispiel der Homosexualität läßt sich sehr gut illustrieren, wie manche psychiatrische Diagnosen mit der Kultur verbunden sind, in der sie entstehen. Auf der anderen Seite hat nicht jede seelische Befindlichkeitsstörung einen Krankheitswert – man denke nur an die Trauer nach dem Tode eines Angehörigen, Liebeskummer und so weiter. Im Falle der Genderdysphorie jedoch nicht von einer Pathologie zu sprechen, obwohl hier doch massive somatische Eingriffe die Folge sein könnten, ist dagegen schon eigenartig, gelinde gesagt. Ist das Problem nicht vielmehr, daß die Stellung einer explizit psychiatrischen Diagnose in unserer heutigen Gesellschaft noch immer viel zu oft mit einer massiven Stigmatisierung einhergeht? Sollten wir also uns nicht eher darüber Gedanken machen, wie wir mit Menschen z.B. mit Depression, Psychosen und Suchterkrankungen angemessener umgehen sollten?

vorab: Ich stecke nicht besonders tief in der Thematik, sagt also gerne wenn meine Fragen zu doof sind. Ich lern gerne dazu 🙂

Soweit ich weiß, geht es bei der Behandlung von Transkindern nur um 2 Dinge:

– psychologische Betreuung

– die Gabe pubertätsverzögernder Mittel, damit das Kind alt genug bzw. kein Kind mehr ist wenn/falls es sich für eine körperliche Transition entscheidet. Die sind also genau dazu da, dass sich der Körper nicht zu früh verändert.

Von welchem „irreversiblen Körperschaden“ ist hier denn die Rede? Werden in dem Papier andere Behandlungen genannt?

Pubertätsblocker sind nicht einfach nur Verzögerer. Sie sollen ja eigentlich eingesetzt werden, um Zeit zu gewinnen, damit das Kind sich klar werden kann, was er/sie mal sein will. Dummerweise blockieren sie auch die Libido, und damit ist die Grundlage für diese Entscheidungsfindung futsch. Und wenn sie länger als X Jahre eingenommen werden, je nach Alter, dann sind es halt Pubertätsverhinderer.

Außerdem ist u.A. von Problemen mit dem Knochenwachstum und geringerer Intelligenz die Rede, aber ich habe keinen Überblick wie valide die betreffenden Studien sind.

Leider ist das nicht richtig. Selbstverständlich werden auch Jugendliche „geschlechtsangleichenden“ (ein Euphemismus) Behandlungen unterzogen (Leitlinienentwurf S. 120 ff, explizit Punkt 6.3, S. 163ff).

Die Pubertätsblocker sind ausführlich Thema im Cass-Review. Sie sind weder in ihren tatsächlichen Wirkungen noch in ihren Nebenwirkungen auch nur annähernd hinreichend erforscht. Zur Einführung ist zu erfahren:

Zu ev. Nebenwirkungen:

Allen Studien zufolge bleibt höchstens ein Drittel der Kinder/Jugendlichen beim Wunsch nach Geschlechtsumwandlung, und es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, dass dieser Wunsch sozial kontagiös ist (das wichtigste, aber nicht das einzige: die epidemische Zunahme). Die Gendermediziner haben keinen prognostischen Faktor gefunden, der den Verlauf voraussagen kann, und sie finden das auch nicht weiter bedeutsam. Früher sollte das Kind mehr oder weniger ergebnisoffen beraten werden („watchful waiting“, S. 93), heute verkündet der Leitlinienentwurf, dass das Kind bestärkt („validiert“) werden soll, ggf. in der sozialen Transition vor der Pubertät (S. 94). Aber dann ist der Zug abgefahren (s. Cass-Review), und die nächste Aufgabe der „Psycholog_innen“ ist, sich für die „Förderung eines sozialen Wandels“ einzusetzen (S. 99) – ein Anspruch, der allenfalls noch mit dem der Psychoanalyse auf Welterklärung vergleichbar ist und jedenfalls keine von den Krankenkassen zu finanzierende Aufgabe ist. Es ist aber schlicht nicht glaublich, dass dies angesichts der dokumentiert geringen Persistenzraten vernünftig sein kann.

hier ein paar Gedanken zu euren Kommentaren:

„Pubertätsverhinderer“ finde ich ein wenig überzogen — den Leuten die sie einnehmen dürfte es ja kein Anliegen sein, das bis zu ihrem Tod zu tun — und sobald man sie nicht mehr nimmt geht die Pubertät los. Wie lange es therapeutisch sinnvoll ist wäre natürlich trotzdem gut zu wissen (weiß nicht, ob es Leitlinien dazu gibt).

@pelacani, was sind das für „geschlechtsangleichende“ Behandlungen? Ein neuer Haarschnitt und Stimmtraining ist ja etwas anderes als eine kosmetische OP. Hast du da Daten?

Natürlich stimme ich dir zu, dass man die Wirkungen und Risiken der Pubertätsblocker kennen sollte. Gibt es etwas, das gegen Erforschung spricht?

Und das mit dem Drittel kannte ich nicht, welche Studie gibts da zB? Außerdem kenne ich keine Quellen zur „epidemischen Zunahme“.

Wobei IIRC die Quellen zur „Social Contagion“-Theorie gut auf einzelne Akteur*innen der amerikanischen Evangelikalenbewegung zurückzuführen waren (In guter Verschwörungserzählungstradition, man zitiert sich so lange selbst bis es von anderen geglaubt wird). Wenn du möchtest, kann ich das nochmal raussuchen.

Ich finde es durchaus erwartbar, dass die Zahl einer Personengruppe, die historisch wegdefiniert wurde auf einmal zunimmt sobald man anfängt sie zu zählen 😉

Sei nicht so faul. Ich hatte gesagt, „(Leitlinienentwurf S. 120 ff, explizit Punkt 6.3, S. 163ff)“, und der ist im 2. Absatz des Haupttextes verlinkt (nochmal: hier).

Haupttext, die dicke Tabelle im Mittelteil, nicht zu übersehen, und vgl auch #105, Link eingeführt von Ulrich Berger, mit exklusivem Zitat unten.

Ja, der Leitlinienentwurf, denn der sieht da keinen Bedarf. Dagegen ist der Cass-Review mit Dir (und mir) ganz einer Meinung: Einsatz nur im Rahmen von Studien.

Bachmann et al, verlinkt über der Tabelle (nochmal: hier)

Auch im Cass-Review, verlinkt im 2. Absatz des Haupttexts (nochmal: hier), S. 24, S. 72.

Soll ich da auch nochmal den Haupttext zitieren, oder findest Du die Stelle selbst?

Vielleicht sollte man auch an Transmenschen denken. Die hier nicht ganz so subtil versteckte Botschaft „Trans ist (nur) eine Moderscheinung“ kommt meist aus der eher nicht so belesenen Ecke. Oder „Trans ist eine Ideologie“. Gott sei Dank haben die Nazis die Bibliothek des Deutschen Instituts für Sexualwissenschaften 1933 verbrannt, am Ende glaubt noch jemand, es gäbe einen wissenschaftlichen Hintergrund. Was bin ich froh, dass heute so viel wissenschaftliche Literatur hinter Paywalls verborgen bleibt. Da kann man den wissenschaftlichen Diskurs ja in Internet-Blogs führen, da findet man das perfekte Fachpublikum! Entschuldigung, ich meine politischen Diskurs mit wissenschaftlichem Anstrich, ich werfe diesen ganzen Populismus gerne mal durcheinander.

Mal ganz ehrlich: Was hat dieser Blogbeitrag mit Pseudomedizin, Scharlatanerie oder Esoterik zu tun, außer dass die „Verschwörungstheorie einer Transideologie“ unkritisch promoted wird? Bei einem seriöses Feld der Wissenschaft von „Katechismus“ und „Glaubensbekenntnis“ zu reden ist eher wohl eher selbst ein Warnzeichen vor Pseudowissenschaft und Esoterik.

Letztendlich ist es egal, ob man das ganze als Transvestitismus, Transsexualität oder Gender-Dysphorie bezeichnet: Wenn man den Leidensdruck der Betroffenen ernst nimmt gibt es da keine Alternative. Wie in der gesamten Medizin. Und weil es so wichtig ist noch mal ganz deutlich: Es geht es um Menschen mit Leidensdruck.

Oh, ich bitte erneut um Verzeihung. Ich habe doch glatt Konversionstherapie und Exorzismus vergessen… hat ja schon bei Homosexualität so gut funktioniert. Das ist ja bekanntlich auch schon immer eine ansteckende Modeerscheinung gewesen. Ist wohl eine Bildungslücke meinerseits. Und davor muss man vor allem die Kinder beschützen!!1elf. Und bestimmt helfen da auch homöopathisch potenzierte Gameten. Wenn Kindern der Eiter aus dem Ohr läuft hilft ja auch Belladonna C30… Was wissen die Bälger schon über sich selbst?

Aber dieser Blog-Beitrag hat mir wirklich die Augen geöffnet. Es gibt Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen in der bösen Schulmedizin? Und die Lösung ist so einfach? Na klar, sämtliche Therapien für alle streichen ist die Lösung, und die gesamte Diagnostik direkt mit. Wenn ich alleine schon daran denke wie viel Geld man spart, wenn man die moderne Medizin abschafft. Leiden die Menschen halt wieder wie die Tiere… aber dieses Opfer müssen die Kranken halt bringen. Gibt ja auch viel mehr Gesunde, die mit Fehlbehandlungen geschädigt werden können. Fangen wir mal direkt bei Krebs an, das ist bestimmt auch nur eine Modeerscheinung. Früher gabs sowas nicht, oder zumindest nicht in der Masse. Ist bestimmt auch eine Ideologie, ich glaube ich schaue noch mal in den Wiki-Artikel zu Hamer rein.

Zum Schluss vielleicht eine ernst gemeinte Entschuldigung. Anders als mit schwarzem Humor konnte ich auf dieses politisch-pseudowissenschaftliche Pamphlet leider nicht reagieren. Außer vielleicht mit einer Anekdote. Als Betroffener habe ich nämlich bisher sehr positive Erfahrungen mit den Ärzten bzw. Therapeuten gemacht. die sind meiner unmaßgeblichen Meinung nach ergebnisoffen und mit dem nötigen Fachwissen an Diagnose und Therapie herangegangen. Und überhaupt kann ich nach meinen bisherigen Erfahrungen nur sagen: Die Meisten Mediziner wissen, was sie tun.

Und als ich den Nazi-Vergleich las, da überlegte ich schon ernsthaft, ob ich Dir etwas antworten sollte. Zumal ich nicht der Artikelautor bin. Nun ist die Forschung zum Thema ja nicht 1933 stehen geblieben oder endgültig beendigt worden, aber derlei Feinheiten sind nebensächlich, nech?

Aber Du hast den Durchblick: Natürlich ist die derzeitige Art, mit Transsexuellen umzugehen, keinerlei Pseudomedizin. Nicht.

Um es deutlich zu machen: Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Idee, ein komplexes, auch und insonderheit seelisches Leid de facto ausschließlich vermittels weitgehender körperlicher Eingriffe beheben zu wollen, ein unglaublich primitives mechanistisches Denken voraussetzt.

Wenn eine ergebnisoffene psychotherapeutische Betreuung dieses Personenkreises, bei der am Ende gegebenenfalls dann ein Verzicht auf diese Eingriffe steht, als „Konversionstherapie“ bezeichnet wird, dann halte ich das für ideologisch basiert. Nicht einer vorurteilsfreien Evidenz folgend.

Wenn mögliche erhebliche, die Entscheidung zu einer Geschlechtsänderung beeinflussende, psychiatrische Komorbiditäten nicht evaluiert und berücksichtigt werden, so ist dies vollkommen unethisch und unwissenschaftlich.

Ergo: Was dort seitens der Proponenten des affirmativen Ansatzes stattfindet, erfüllt aus meiner Sicht die Einordnung als Pseudomedizin, Scharlatanerie und selbst der Esoterik, wenn es darum geht, daß hier durch einen exklusiven Kreis eine (ziemlich krude) „höhere Erkenntnis“ zum Thema verbreitet wird, die offenbar konträr den Fakten (Cass-Report usw.) entgegen steht.

Und als sehr persönliche Anmerkung: Wenn ich Zeugnisse von Menschen lese oder höre, die über ihre De-Transition berichten mit allen Konsequenzen (auf der somatischen Ebene können wir getrost von einer Defektheilung sprechen, wenn Geschlechtsmerkmale irreversibel verloren sind), dann stellen sich mir die Haare zu Berge. Und ich habe eine Patientin betreut, die bei schwerer seelischer Erkrankung eine Geschlechtsanpassung vornehmen lassen wollte. Nach den ersten Schritten wurde dies abgebrochen von ihr, aber da waren bereits die Brüste wegoperiert worden. Dieser Fall ereignete sich viele Jahre vor dem neuen Gesetz. Mithin haben die strengen Regeln damals die Patientin nicht vor einer schlechten Entscheidung bewahrt. Wieviele Personen werden wohl in einigen Jahren aufgrund der niedrigen Hürden für eine Geschlechtsanpassung eine solche Entscheidung getroffen haben, die sie später bereuen?

Auch wenn ich die politischen Einstellungen nicht immer teile, so empfehle ich dennoch sehr gerne allen hier, sich einmal auf https://queernations.de/ sich auf eine etwas „andere“ Sicht zur Transsexualität einzulassen. Es wird dort auch auf De-Transitionen eingegangen.

Es würde mich freuen, wenn der Autor zu seinem Beitrag Stellung nimmt. Aber irgendwie habe ich da meine Zweifel. Trotzdem freut es mich, wenn mein Kommentar aufgegriffen wird.

Wie man mit Transmenschen umspringt ist sicher ein kontroverses Thema, aber eine ganze Patentengruppe vor den Bus zu werfen, um einen billigen Polemik-Punkt gegen die Gender-Studies zu erheischen, ist es in meinen Augen wirklich nicht Wert… und auch nicht akzeptabel.

Denn darum geht es in dem Artikel. Die (geplante) S3-Leitline als Beweis, dass Judith Butler und eine anonyme Autorität „Konstruktiver Philosophen“ die wissenschaftsbasierte Medizin bzw. Psychologie in Teilen unterwandert haben, und deswegen die Leitlinie in ihrer Gesamtheit (!) auf einer Ideologie basiert und per se keinen wissenschaftlichen Anforderungen genügen würde.

Das ist an sich schon eine derart außergewöhnliche Behauptung, dass ein auch nur ansatzweise ausreichender Nachweis mit Sicherheit den Rahmen eines Blogbeitrag sprengen würde. Ich denke, soweit wird man aber gar nicht gehen müssen, um das ganze als verschwörungstheoretischen Unsinn zu entlarven. Und sowas auf PSIRAM zu finden ist für mich echt eine herbe Enttäuschung. Jeder kann sich selektiv die „Evidenz“ heraussuchen, die die eigene Meinung stützt. Das ist aber nicht wissenschaftlich arbeiten, und passiert auch nicht in einem Blogbeitrag.

Also nur zur Erinnerung, wer an der Leitline beteiligt ist:

Federführende Fachgesellschaft

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)

Beteiligte AWMF-Fachgesellschaften

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP, federführend)

Akademie für Ethik in der Medizin (AEM)

Deutsche Ärztliche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DÄVT)

Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE)

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG)

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)

Deutsche Gesellschaft für pädiatrische und adoleszente Endokrinologie und Diabetologie (DGPAED)

Deutsche Gesellschaft für Medizinische Psychologie (DGMP)

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT)

Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS)

Deutsche Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft (DGSMTW)

Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU)

Deutsches Kollegium für Psychosomatische Medizin (DKPM)

Weitere beteiligte Fachorganisationen:

Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten (bkj)

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP)

Berufsverband für Kinder und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BKJPP)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie (BAG)

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)

Gesellschaft für Sexualwissenschaft (GSW)

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Verhaltenstherapie (KJPVT)

Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ÖGKJP)

Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie (SGKJPP)

Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie

(VLSP)

Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Deutschland (VAKJP)

Beteiligte Vertretungsorganisationen von Behandlungssuchenden:

Bundesverband Trans* (BVT*)

Trans* Kinder Netz (TraKiNe)

Oh mein Gott. Ganze zwei Vertretungsorganisationen von Behandlungssuchenden. Die sind natürlich per se verdächtig, Marionetten der allmächtigen Trans-Lobby zu sein. Aber wenn man sich vor Augen hält, wie viel Verschwörung und Unterwanderung notwendig ist, damit die Prämisse des Blogbeitrags auch nur ansatzweise erfüllt ist, sollt man da vielleicht skeptisch werden.

Natürlich hat jeder auch ein Recht auf eine Meinung, die von der „Mainstream-Wissenschaft“ abweicht. Aber wenn man sich als unterdrücktes Opfer einer anonymen Elite stilisieren muss, ist da meistens nichs dran. Dann sollte man zumindest in Erwägung ziehen, kein zweiter Kopernikus zu sein, sondern ein zweiter Beppo der Clown.

Und wenn man das Hauptargument mal auf einen Satz reduziert: Ethik hat Einfluss in diese Richtlinie gefunden. Und Ethik ist in der Tat kein naturwissenschaftliches Konzept. Aber dass die praktische Medizin eng mit ethischen Fragen verknüpft ist, braucht man wohl kaum zu diskutieren. Die Wissenschaft ist als Begründung für absolut furchtbare politische Maßnahmen missbraucht worden. Und natürlich hat es auch politischen Einfluss auf die Forschung gegeben, seien es gefälschte Studien oder irgendwelcher Junk-Science. Ethik ist integraler Bestandteil der praktischen Medizin, und ist da weder ein Defekt, noch ein Fremdkörper, noch eine ideologische Unterwanderung.

Jetzt möchte ich mal etwas andere zitieren, nämlich das Genfer Ärztegelöbnis. Da heisst es unter anderem:

[blockquote] […] Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten. […] [/blockquote]

Könnte man auch argumentieren, dass eine anonymen Gender-Lobby dahinter steckt. Aber eigentlich will ich damit nur zum Ausdruck bringen: „Ethik ersetzt Empirie“ ist schlichtweg bullshit. Ethik ergänz Empirie in der praktischen Medizin, und das geht nicht auf irgendeine anonyme Lobby zurück, von der Ärzteschaft selber vielleicht abgesehen.

Und wie gesagt will ich niemandem seine persönliche Meinung zu Konversonstherapie und geschlechtsangleichenden Maßnahmen nehmen. Jedem sein Recht, sich als Kopernikus zu fühlen. Aber vielleicht ist es ja interessant, worauf die Fachgesellschaften und die Mehrheit der „Mainstream-Wissenschaft“ ihre non-empirische Ideologie stützt: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=transgender+OR+transsexuality+OR+transvestitism

Man könnte auch spezieller recherchieren, wenn einem das Wohl von Kindern am Herzen liegt. Da gibt es auch sehr viel zur Wirksamkeit (!) affirmativer Behandlungsansätze: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=transgender+youth

Denn am Besten hat mir ehrlich gesagt der Passus gefallen:

[blockquote] […] Es scheint sich bei der bedingungslosen Affirmation um eine programmatische aber unrealistische Formel zu handeln, die eher einer Parteinahme in einem imaginierten Kampf als einer therapeutischen, professionellen Distanz entspricht. Was kann hier helfen? Beschwörung: […] [/blockquote]

Ist klar, der ganze Mumpitz ist unwissenschaftlich und es geht sofort um Operationen und Hormone, und ist sowies „bedingungslos“ im Sinne von dogmatisch. Als Therapieoption für alle Kinder und Jugendliche verbieten ist also die einzige Lösung. Ich habe selten eine so polemische und dreiste Missrepräsentation einer Therapiemethode gelesen. Aber gehen wir doch mal etwas weg vom spektakulären. Es gibt da eine sehr interessante Studie, die auch bei Pubmed zu finden ist. Ich verlinke sie mal: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29609917/

Das Ergebnis aus dem Abstract:

[blockquote] After adjusting for personal characteristics and social support, chosen name use in more contexts was associated with lower depression, suicidal ideation, and suicidal behavior. Depression, suicidal ideation, and suicidal behavior were lowest when chosen names could be used in all four contexts. [/blockquote]

Also ganz ehrlich. Hier hört bei mir das Verständnis auf. Es geht teilweise um so wenig invasive Dinge wie die Verwendung des gewählten Namens. Der Absatz ist in meinen Augen nichts anderes als misanthrophe Scheiße, ich kann es nicht netter formulieren. Schmeiß‘ die Kinder vor den Bus, nimmt ja eh nur das suicidal behavior vorweg? Wählen dürfen die eh nicht nicht, die bringen einem nix im politischen Kampf gegen die böse Gender-Ideologie. Die Gören gehen bestimmt auch nicht arbeiten, da kann man nicht einmal Spenden sammeln. Mit dem vermeintlichen Anliegen, Kinder schützen zu wollen, kann man aber total gut als Menschenfreund ausgeben, um bei den wichtigen Zielgruppen zu landen. Vor allem bei besorgten Eltern. Und vielleicht hilft bei Transkindern ja auch ein Einlauf mit Chlorbleiche.

Der ganze Transverschwörungs-Mist ist eigentlich alles der gleiche Unsinn. Der Behandlungsansatz der Mainstream-Wissenschaft gehört verboten. Das ganze ist sowieso nur eine Ideologie, und Transmenschen gibt es nicht wirklich. Ergo braucht man auch kein Behandlungsmethoden.

Aber sieht die Leitlinie denn wirklich keine ergebnisoffene Therapie vor? Das Wort „ergebnisoffen“ kommt immerhin 10 Mal im gesamten Text vor. Geht es wirklich darum, Kindern immer und ohne Risikoabwägung in geschlechtsangleichende Maßnahmen zu quatschen? Es sei stellvertretend mal auf Seite 24 verwiesen:

[blockquote] […]Entscheidungen für medizinische Maßnahmen, die in eine nicht abgeschlossene

biologische Reifeentwicklung eingreifen, implizieren eine besondere Herausforderung

und ethische Verantwortung für alle Beteiligten. Zu berücksichtigen sind einerseits die

im Einzelfall anzunehmende potentielle Ergebnisoffenheit der psychosexuellen und

Identitätsentwicklung sowie andererseits die stetig zunehmende Irreversibilität der

somatosexuellen Reifeentwicklung und die ggf. daraus resultierenden erhöhten

Risiken für die psychische Gesundheit. Bei der Entscheidung für medizinische

Behandlungsschritte zur Pubertätsunterbrechung oder Geschlechtsangleichung im

Jugendalter ist daher eine sorgfältige Abwägung von zu erwartendem Nutzen und

Risiko vorzunehmen. Die möglichen gesundheitlichen Folgerisiken einer von

Betroffenen im Nachhinein bereuten Entscheidung für eine medizinische Behandlung

oder einer sich aus anderen Gründen als fehlindiziert herausstellenden Behandlung

sind demnach gegenüber Gesundheitsrisiken abzuwägen, die sich bei einem Aufschub

oder Nicht-Einleiten einer medizinischen Behandlung ergeben können. […] [/blockquote]

Es ist wirklich hilfreich, so einen Leitlinien-Entwurf nicht nur zum Quote-Mining zu benutzen, sondern tatsächlich mal zu lesen.

Und ja, dentransition gibt es, so wie es überall Fehldiagnosen und falsche Behandlungen gibt. Anekdoten sind da aber überhaupt nicht hilfreich, vor allem wenn man ständig „Evidenz“ schreit. Faktisch passiert das nämlich eher selten. Auch andere medizinische Eingriffe werden von Patienten bereut, und geschlechtsangleichende Maßnahmen scheinen da sogar noch zu den besser akzeptierten Eingriffen zu gehören. Aber ALLEN Betroffenen die Therapie zu verweigern ist ja wohl eindeutig eine total irrsinnige Forderung. Misanthrophe Forderungen hinter dem Schutz von Kindern zu verstecken ist keine Rechtfertigung.

Und was soll die Schlussbemerkung „Die Transformation der Gesellschaft nach den Vorstellungen von Gender Studies und Critical Studies ist eine Illusion, weil die theoretischen und faktischen Grundlagen dieser Ideologien defizitär sind.“? Ist das das finstere Ziel der Translobby, oder das angebliche Ziel des Leitlinienentwurfs? Ein noch eindeutigeres Kampfpamphlet zugungsten der Trans-Verschwörung kann man kaum Schreiben, und ein bisschen Wissenschaft drüberzuscharren macht es nicht besser.

Ich halte ja selber auch nicht viel von weiten Teilen der Gender Studies. Aber auf den Anti-Trans-Zug aufzuspringen, um einen billigen Punkt zu machen kann es nicht sein. Und zu riskieren, dass vor lauter Stimmungsmache Kindern die nach derzeitigem Stand er Wissenschaft einzig valide Behandlungsoption zu entziehen ist ein absolutes no-go. Außerdem möchte gar nicht jeder Trans-Mensch (sämtliche) zur Verfügung stehenden Maßbnahmen in Anspruch nehmen. Das die Ärzteschaft Menschen aus Gier oder sonstwas in medizinische Eingriffe quatschen ist Unsinn, auch dem sollte man keine Plattform geben. Und dass Ärzte ungebildet sind, und irgendwelche „Mode-Diagnosen“ aus einem (politischen) Trend heraus stellen ist auch Unsinn, auch das sollte man nicht mal implizit behaupten. Diese kruden Verschwörungstherorien schaden dem Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt, es gibt für sowas überhaupt keine Rechtfertigung. Am allerwenigsten hier.

Ich habe auch mit Erschrecken gelesen, dass es da irgendwelche Grabenkämpfe zwischen Fraktionen der GWUP gibt oder zumindest gab. Aber so eine Stilblüte wie das hier… ist echt erschreckend. Wie gesagt: Transmenschen sind Menschen, die wirft man nicht aus Eigennutz vor den Bus.

Ups, der Kommentar von Mike1978 ist etwas untergegangen, daher hat er sich bei uns im Forum gemeldet:

https://forum.psiram.com/index.php?msg=286597

Ich will das hier nicht noch einmal kommentieren, auch, weil borstel die perfekte Antwort gegeben hat.

Es ist ein Rundumschlag, der logisch und sprachlich wenig Sinn macht.

„Transmensch“ – hat das was mit dem Terminator zu tun. Muss wohl.

Nachtrag: der letzte Beitrag von Mike hing im Spam-Ordner (k.A. warum ;)), habe ihn mal freigeschaltet. Ich würde vorschlagen, das im Forum weiter zu besprechen, falls das überhaupt Sinn macht (bortel ist davon natürlich ausgenommen). Kleiner Tipp: Es ist keine S3-Leitlinie, nur eine S2K. D.h. es fehlt die Evidenz – und ist ungefähr auf dem Niveau der Homöopathie. Wie war das nochmal mit der angeblichen Evidenz bei affirmativer Behandlung..? Ist das das Verständnis von Evidenz nach Butler?

Weitere Textwand-Beiträge werde ich wahrscheinlich im Spam-Ordner belassen.

Die Stellungnahme des Autors ist der Blog-Text, und nach Überfliegen des ersten Kommentars sieht er keinen Anlass, auch nur ein Komma zurückzunehmen. Der Kommentar bringt reichlich aufgeschäumte bis unverschämte Ideologie, aber keine neuen Tatsachen. Die einzige Stelle in den vielen vielen Worten, in der auf eine empirische Studie hingewiesen wird, ist die hier:

Es ist eine Korrelationsstudie bei 74 15-21jährigen aus dem Jahr 2018; Kausalität lässt sich so nicht ermitteln. Nebenbei, um mich mal kurz auf das Niveau des ersten Kommentars herabzubegeben: J.D. Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, hat wenigstens dreimal seinen Namen komplett geändert.

Und wenn es seine Heiligkeit der Papst selbst wäre, der den Psychoanalytikern beipflichtet, was würde das ändern? Nichts. Man nennt das Autoritätsbeweis. Soweit ich mich entsinne, haben sich auch ein, zwei gewichtige Fachgesellschaften zurückgezogen. Die entscheidende Frage, zu der Mike1978 Stellung nehmen muss, ist die nach der Stabilität der Geschlechtsdysphorie or whatever you prefer to name it. Und die Stellungnahme muss gehaltvoller sein als die Ausflüchte des Leitlinienkollektivs. Alles andere ist heiße Luft, einschließlich des Ethik-Geschwätzes.

Die Frage nach der Ermittlung und Messung und Objektivierbarkeit der (Kriterien für) Geschlechtsdysphorie steht für mich mal als erstes im Raum.

Es fängt ja schon mit der Implementierung nebulöser Phantasieprodukte aus dem Butleruniversum wie „Geschlechtsidentität“ an.

Heiliger Bimbam ist alles, was mir dazu einfallen will.

„schwere psychische Störung“ wäre zu unhöflich.

Eine Ergänzung und eine Frage:

Die von Mike1978 verlinkte Studie trägt, jemseits ihrer Aussagekraft, nicht viel zum Thema bei, da es nur um den Namenswechsel, nicht aber um den Ablauf des Transitionsprozesses geht.

@ Zimtspinne

Die Frage ist ja, wie mit Menschen umzugehen ist, die die von Dir aufgelisteten Kriterien „erfüllen“. Das soll jetzt bitte nicht provokativ verstanden werden von Dir: Was würdest Du vorschlagen? Denn daß diese Menschen offenkundig einen Leidensdruck haben und Support benötigen, setze ich jetzt mal als gegeben voraus.